2025.10.7

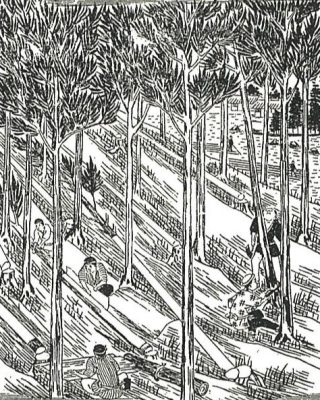

杉は十一番間伐から十三間伐(植付け後70年~100年の間伐)まで実施する。間伐の季節は、丸太用材は春の彼岸の後30~40日の間に伐採を行い、樽丸や酒樽、板類の材料とするものは夏の土用の間に伐採するのが良い。

桧は大小に関わらず夏の土用後の30日以内に伐採を行う。

伐採方法は杉・桧とも大鋸で根元の追い口(木を伐り倒す反対の方向)から挽き、この挽き目にカシの木の矢をはめて槌で打ち込み、受け口から大斧で伐るのであるが、都合によっては綱を使ってその木を傾斜面に沿って倒し皮を剥く。

この杉皮について、上等品は6尺5寸(約2m)、下等品は5尺(約1.5m)の長さに切ってそれぞれの用途に使いわけると良い。

また、杉は伐採した後木の枝葉を切り払わないで乾かし3ヶ月以上はそのままにしておく。

桧は杉と同じように乾かすとヒビ割れが入るので、伐採した時にすぐ挽き切りと節打ちをすることが重要である。

最新の記事

アーカイブ

最新の記事

アーカイブ