2025.10.11

杉・桧の山林は、通常100年から110年の間に適当な時期を見計らって皆伐しなければならない。その季節は夏の土用が良い。

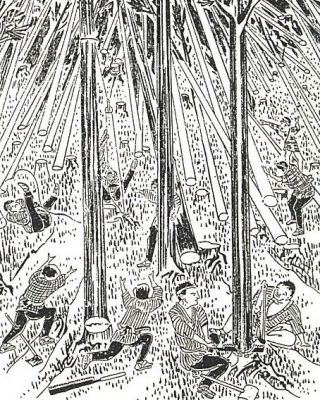

伐採する順序は山の頂上から伐り始め、大鋸で追い口(伐り倒す反対の方向)から挽き、その挽き目にカシ材の楔(長さ18㎝幅9㎝)をはめ手頃な小槌で打ち込む。受け口(木を伐り倒す方向)は、伐根直径のおよそ4分の1程伐り込み追い口は鋸で挽き、徐々に楔を打ち込んで山の高い方へ倒す。俗に登し伐り(上方伐倒)と言う。

もし危険な場所で伐倒しにくい場合は、まず細綱(長さ30m弱・重さ約400g)の端に100g程度の石をつけ、伐倒する木の中間の枝に投げ掛ける。これで細綱は石の重みで当然下がってくるので、この石をつかんで一方に手繰りその端に大綱(長さ30m弱・重さ7.5㎏)を結んで繋ぐ。

この大綱を手繰って細綱を取り去り大綱の一方の端を60㎝位の輪に結び、この中へ一方の端を入れてこの輪を放して一方に引っ張る。これを輪結い、またはズルズルと言う。

そして、その端を木の伐り倒す方向の遠くへ結びつけておき、木が倒れようとする時にこの綱を引っ張って引き倒す。それでもなお倒れない場合は、大綱に車(飛び車とも言う)をつけ適当な所で引っ張って倒す。

皆伐の際に立て木または締め木というものがある。樹木の中で最も生育が良くかつ木質の良いものを選んで、これを伐採しないでおくのである。

その山の広さに応じて1ヶ所に数本、または数十本を残しておく。これは後年になり二代木といって、帆柱や天井板等に用いられ非常に高値で取引される。

最新の記事

アーカイブ

最新の記事

アーカイブ