2025.9.2

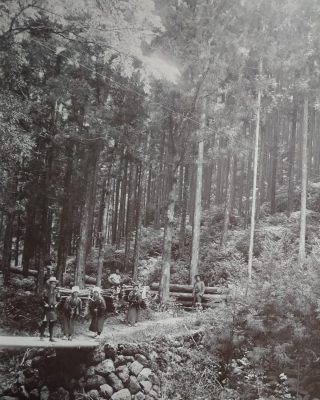

山役金制度は災害防止にも役立っているということであるが、吉野では大人から子供まで森林愛護精神が浸透していて、一幹一枝もむやみに傷をつける者はなく、フジツルや石など森林に有害な物を見つけようものなら全力でそれを排除して木を大切に守っている。

職人たちが食事のためや寒い日に火を焚く時は、まず周囲の延焼を防ぐための片付けを行い、焚火が終わると水や土をかけて完全に火を消す。

いざ山火事が起こると、誰よりも先に現場に駆け付け身の危険も忘れて一生懸命消火に尽くす。大火ともなると、四方の村から数百、数千の人数が集まり延焼を防ぐのである。

火の勢いが激しい時は遠くに防火線を作り、火の勢いが鈍い所は長さ2m前後の葉付きの木で簡単なほうきのようなものを作り火を叩き消す。また、木の根に火が移った時は水をかけ、水がないのであれば土をかけて火を消す。

消防夫が村の人数で足らない場合は、他の村や区から要請しなくとも応援に駆け付け絶対に大事には至らせない。また、この消防にどれ程の働きをしようが、何日掛かろうが、お互いに報酬を要求しないのが慣例である。

ただし、他区の消防夫には、火元の村長・区長または山守から相手の村区長に一応の挨拶をすることは義務となっている。そして、すぐに区内総集会を開いて失火責任者を会場に呼び、調査を行った上で評定し、けん責処分として本人はもちろん妻子に至るまで謹慎させる。なお一方では、これからの防火についてもしっかりと協議を行う。

村内の労働者にとっては山林の育成、木材の生産が生活の根源であり山は即ち父なのである。

全国の視察を行うと森林愛護の精神が薄く、かえって色々と森林に害を与えている。しかし、川上村では山で働く限り衣食住の心配がないので、森林愛護精神は旺盛なのである。

※記載の内容は「吉野林業全書」発刊当時の明治31年時点での内容となります。

最新の記事

アーカイブ

最新の記事

アーカイブ